« L'histoire d'une vie s'inscrit dans le corps tout autant que dans le cerveau ». Les premiers mots de La Bête qui meurt en disent long sur son contenu et sur l'être qui l'a composé. L'homme en question se nomme Philip Roth. Pointure de la littérature américaine, que dis-je mondiale. Depuis près d'un demi-siècle, papy fait de la résistance littéraire avec un phrasé féroce et renversant. La Bête qui meurt est un roman parmi tant d'autres, une première fois avec Philip Roth qui donne envie de poursuivre cette aventure transgressive et libératoire.

Libération des corps et des esprits

Extrêmement sensible à la beauté féminine, David Kepesh a toujours eu beaucoup de succès auprès de ses étudiantes, et ce peu importe les époques traversées par son Amérique puritaine. Durant toute sa carrière de critique littéraire et d'universitaire reconnu, il s'est fixé une règle à respecter : ne jamais entretenir un rapport extra-universitaire avec ses étudiantes avant que celles-ci aient obtenu leur dernier examen. À 62 ans, il cède à la tentation. Cette dernière est incarnée par une jeune étudiante cubaine : Consuela Castillo. Pour elle, la culture compte terriblement. « Elle était là à guetter la surprise d'une sensation nouvelle, une émotion, une idée » explique t-il avec une pointe d'admiration. Consuela possédait les seins « les plus somptueux » qu'il ait vu. Grâce à elle, il apprendrait à redécouvrir « l'imbécilité délicieuse du désir érotique ». À cause d'elle, il subirait à nouveau l'envoûtement de l'amour, la dangerosité de la jalousie. Avec elle, il revivrait cette jeunesse perdue dans une Amérique où la musique allait de pair avec le sexe. Avec ce corps, il frôlerait sa vérité de la vie.

L'histoire n'a vraisemblablement rien d'extraordinaire.

Un prof se tapant une jeunette pour se sentir encore en vie, rien de très transgressif pour un monde sans cesse en infraction. Pourtant, dès les premiers mots, un style éclate, bousille les âmes

au fil que Philip Roth réquisitionne les corps et les cœurs de ses personnages de papier, si peu éloignés de ses propres démons. Sa plume agit comme une main qui galoperait sur la peau. Une plume

taillée pour faire mal, pour appuyer-là où il ne faut jamais s'arrêter. La Bête qui

meurt fouille au plus profond des méandres de l'âme humaine. La beauté de

Consuela, la souvenir vivace de ces années 60 où « la musique salace était

parfaite pour accompagner la baise », les reproches blessants d'un fils à son

père constituent d'intenses digressions pour parler de soi-même, de sa crainte de vieillir puis de crever. Roth expose ce qui l'agite avec une intelligence stupéfiante et une provocation

délivrante.

L'histoire n'a vraisemblablement rien d'extraordinaire.

Un prof se tapant une jeunette pour se sentir encore en vie, rien de très transgressif pour un monde sans cesse en infraction. Pourtant, dès les premiers mots, un style éclate, bousille les âmes

au fil que Philip Roth réquisitionne les corps et les cœurs de ses personnages de papier, si peu éloignés de ses propres démons. Sa plume agit comme une main qui galoperait sur la peau. Une plume

taillée pour faire mal, pour appuyer-là où il ne faut jamais s'arrêter. La Bête qui

meurt fouille au plus profond des méandres de l'âme humaine. La beauté de

Consuela, la souvenir vivace de ces années 60 où « la musique salace était

parfaite pour accompagner la baise », les reproches blessants d'un fils à son

père constituent d'intenses digressions pour parler de soi-même, de sa crainte de vieillir puis de crever. Roth expose ce qui l'agite avec une intelligence stupéfiante et une provocation

délivrante.

« Sauver les jeunes du sexe, telle est l'éternelle histoire de l'Amérique »

À certains instants, cette provocation brillante prend le dessus sur l'histoire et finalement le lecteur s'en fout royalement. Il pourrait écouter Philip Roth pendant des heures. Comme il écouterait des grands-parents raconter leurs années 60. La différence étant que Roth est un papy cash, avec lui il ne faut jamais épargner les êtres, jamais refuser de s'explorer soi-même. De cette liaison décomplexée jaillit une prose sans complexe à étaler ses sentiments vis-à-vis de soi et d'une société qui a habilement leurré de multiples générations. Si les courbes de Consuela libèrent David Kepesh de ses « voiles publiques de la danse amoureuse », elles lui délivrent également la mémoire. Avec elles, il se souvient d'une époque fondatrice pour l'homme qu'il est aujourd'hui, un homme à l'avenir limité.

Roth livre alors les plus belles pages de son roman, des pages contant une autre histoire, celle de l'Amérique et de son objectif suprême. « Sauver les jeunes du sexe, telle est l'éternelle histoire de l'Amérique » lâche t-il avec un air désabusé. Roth conte ce qui semble avoir échappé au commun des mortels : le sexe comme l'amour n'est pas un combat gagné d'avance. En son temps, le sexe « se volait », ni garçon, ni fille ne savait que l'érotisme était « un droit ». Puis les airs du diable sont arrivés. Un « Twist and shout » avait suffit à déposséder les gamins et gamines de la doctrine étouffante de la très sage Amérique. L'heure avait enfin sonné pour ce professeur. L'explosion des sixties allait lui permettre de choisir sa « sa ligne de conduite », fuir ce mariage auquel il était allergique, prendre sa revanche sur les frustrations de l'existence grâce au sexe. Des décennies plus tard, sa revanche se retourne contre lui alors que son phrasé didactique s'emballe, son génie littéraire fouille les entrailles de chacun, Consuela revient vers lui, « frappée d'une condamnation à mort ». Le cancer du sein dont elle est atteinte, lui fait désormais partager avec son ancien amant et professeur la notion du « temps ». Un temps en accéléré, en plus désespéré.

Tout est dit. Ce Roth se dévore, comme le temps dévore la vie. La Bête qui meurt se lit en accéléré, avec l'idée omniprésente qu'une fin est imminente. Cette fin d'ailleurs déséquilibre le roman, elle semble bâclée, arrivée trop vite, sans réelles explications. Puis finalement à tête reposée, on réalise que l'écrivain l'a désirée à l'image de la mort : brusque comme ce cancer foudroyant qui gagne le sein « somptueux » de la belle Consuela. La beauté cubaine n'est qu'un alibi de plus pour parler de soi, livrer avec rage sa confrontation pertinente des avis divergents sur tout ce bordel intense qu'est la vie. Roth le sait. Sa plume fougueuse engendre le questionnement, son roman n'agit pas comme réponse mais comme une question à point de suspension. Sa littérature n'épargne personne, elle se vit sans répit.

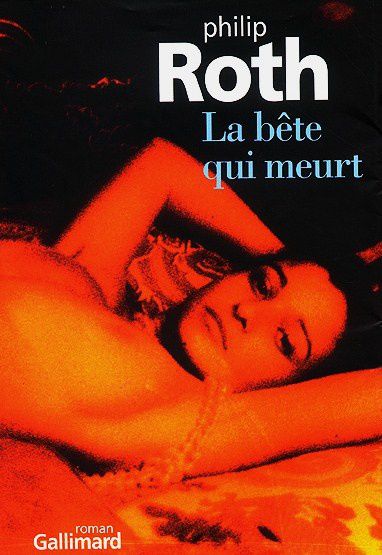

La Bête qui meurt de Philip Roth ( chez Gallimard )

/image%2F0561491%2F20180513%2Fob_da0d61_eloise-trouvat.jpg)